Le parole della storia: raccontare il presente

In un mondo attraversato da tensioni geopolitiche e narrazioni distorte, storici e studiosi riflettono su verità, falsificazione e ruolo educativo della storia come chiave per comprendere il presente.

Gli importanti cambiamenti e le inquiete tensioni che stanno animando in questo periodo il panorama geo-politico internazionale, accompagnano sempre più spesso il cittadino qualunque a chiedersi quali possano essere quei fatti e quegli eventi la cui conoscenza sia in grado di fornire un quadro il più possibile chiaro ed esauriente del senso dei tempi che stiamo vivendo.

Geopolitica e bisogno di comprensione

Tutto ciò rimanda al dibattito che sta animando con un certo interesse giornalisti e storici che si occupano, a vario titolo, di raccontare il presente cercando di comprendere quale passato abbia potuto dargli origine. La questione riguarda principalmente tre aspetti: la natura dei mezzi di comunicazione con cui ciascun individuo viene a conoscenza delle cose che accadono, il bisogno di verità che le accompagna e, infine, la consapevolezza che qualunque sia la narrazione dei fatti considerati la stessa non è immune dal carattere essenzialmente soggettivo che caratterizza la prospettiva di chi compie quella stessa narrazione.

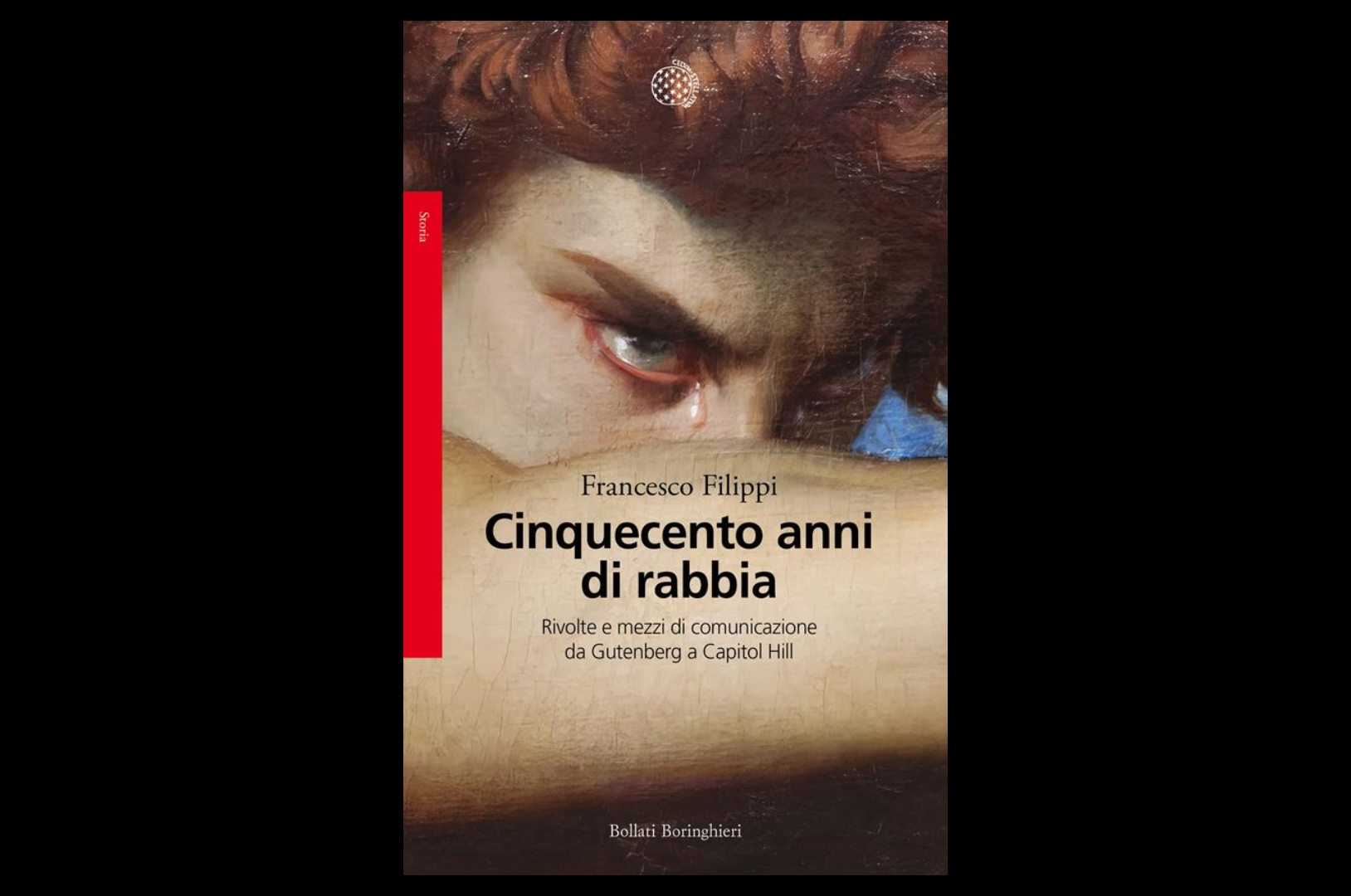

Del primo aspetto parla diffusamente lo storico Francesco Filippi nel suo recente lavoro Cinquecento anni di rabbia (Torino, 2024), nel quale descrive come la diffusione incontrollata di mezzi di comunicazione innovativi, dalla stampa a caratteri mobili di Gutenberg a Internet, abbia potuto condurre alla costruzione e diffusione di visioni del mondo e della società spesso contemporaneamente in conflitto tra loro, tanto da essere fonte di rabbia, dissenso e ribellione popolare.

Cinquecento anni di rabbia, Francesco Filippi

Rivolte e mezzi di comunicazione da Gutenberg a Capitol Hill

Verità e falsi storici. La riflessione di Adriano Prosperi

Del secondo aspetto tratta Adriano Prosperi, autorevole storico, nel suo recentissimo Cambiare la storia (Torino, 2025).

La tesi riguarda quali risonanze lasciano nella società quei fatti e quegli eventi falsi, costruiti e diffusi volutamente da gruppi di potere che cercano a tutti i costi di consolidare la propria egemonia attraverso una narrazione distorta delle cose.

L’autore analizza celebri falsi storici come la Donazione di Costantino e i Protocolli dei Savi di Sion, documenti contraffatti che hanno fornito linfa a manipolazioni politiche e tragedie umane, fino alle ragioni terribili dell’Olocausto.

Come insegnare la storia? Il confronto Cardini – Galli Della Loggia

Il terzo aspetto ha a che fare col dibattito che anima il mondo della scuola, con specifico riferimento all’insegnamento della Storia. In un recente inserto del Corriere della Sera, gli storici Franco Cardini ed Ernesto Galli Della Loggia si confrontano sulla migliore prospettiva di approccio storiografico ai fatti del passato. Cardini sostiene la necessità di una visione dall’universale allo specifico e usa la metafora del paracadutista: dall’alto osserva la totalità del paesaggio e scendendo ne coglie i dettagli.

Galli Della Loggia propone invece un percorso inverso. Una visione che cresce dallo specifico verso il generale, più vicina agli occhi di un giovane studente, permettendo una più profonda comprensione del proprio spazio identitario e del suo rapporto col mondo.

Ginzburg e l’intreccio tra vero, falso e finto

Un approccio utile verso uno sguardo critico aperto è quello di Carlo Ginzburg, che definisce il lavoro dello storico come la capacità di sciogliere l’intreccio di vero, falso e finto che caratterizza la trama del vivere quotidiano. Lo svelamento della trama, come ricerca storiografica, diventa così lo strumento privilegiato per leggere il presente e tentare di comprendere la verità o almeno il senso che essa porta con sé quando si manifesta attraverso accadimenti e situazioni.

Fonti

- Cinquecento anni di rabbia (Torino, 2024)

- Cambiare la storia (Torino, 2025)

- Corriere della Sera

- Donazione di Costantino

- Protocolli dei Savi di Sion

© Riproduzione riservata

Autore

Dirigente scolastico, formatore e pubblicista, ha insegnato Comunicazione di massa all’Università di Messina ed è stato consulente per la didattica del cinema. Oggi fa parte del Comitato Tecnico-Scientifico dell’ANDiS.

Iscriviti alla newsletter di PuntoEduca | Informare. Innovare. Crescere.

Rimani aggiornato con la nostra selezione dei migliori articoli.